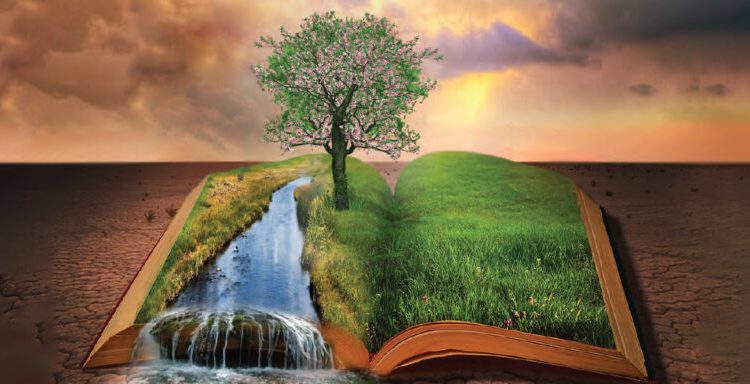

إن الطبيعة بكل أجزائها معرض للمعجزات (الإلهية)، بيد أننا نرى تسميتها بـ”الكتاب” أنسبَ من المعرض؛ ذلك أننا نستشعرها وندرسها ونشاهدها بإعجابٍ وكأننا نطالع كتابًا مذهّبًا مزخرفًا بألوان مختلفة. أجل، نحن ننظر إليها دوْمًا باعتبارها مصدرًا للروح والحياة، وذلك بهيئتها البديعة التي تتجلى أمامنا كل صباح بلون جديد يخلب العقول.

لقد كان هذا “الكتاب” وذلك المعرض من قبل أكثرَ إبهارًا وأشد جمالاً على نحو يدير الرؤوس ويفوق الخيال ويعجز عنه الوصف.. لقد كان بمثابة شبكةٍ منصوبة تستقطب الأحلام الرومانسية، وسفينةٍ رائعة تبحر في محيط العشق والحب، وثريًا بألف نور ونور تشير بأنامل النور إلى الماوراء.. كان من قبلُ، بتلاله الزمردية، ووديانه وسهوله ذات النسائم العليلة، وغاباته التي تتجمع وتتلاعب فيها مئات بل آلاف من الحيوانات بشتى أنواعها، وبحدائقه وحقوله وبساتينه الشبيهة بالجنة، وبطيوره المغردة وفراشاته المبهجة، وبرحمته وبركته التي تهطل من السماء (على شكل مطر)، وبكلمات الحمد والثناء التي تتدفق في المقابل، من القلوب الطاهرة في الأرض وتصعد إلى السماء.. كان كأنه عالم مجاور للعالم الأخروي.

إن القلوب التي أحست بالطبيعة بهذا المستوى، كانت تقيم علاقة عميقة مع الصوت واللحن والذوق والرائحة وشتى صنوف الجمال التي تصدر عن يد القدرة (الإلهية)، بحيث لم تكن تتمالك نفسها عند التمتع بمشاهدتها والتلذذ بتذوقها والطرب بشدوها. لم تكن تتمالك نفسها لأن تلك الأرواح الطاهرة التي تستمتع بدراسة هذه الطبيعة كانت قد ألفتها لدرجة تجعلها تشعر بأشياء مختلفة تتعلق بالعوالم التي وراءها كلما نظرت إليها، وتحرّك مشاعرها نحو تلك العوالم تمامًا مثلما تنشط غددنا اللعابية أمام كل لذيذ من مطعوم أو مشروب، أو نتمتم بشيء ما بشكل لا إرادي عندما نسمع أنين الناي.

فكما أن الهندسة البديعة لقصر أنيق يحيط به الحسن من جميع جنباته تلهمنا بأشياء أخرى أعمق مما في القصر نفسه، فإن الطبيعة كذلك -معرضَ معجزات الفن الإلهي- تفتق القرائح عن مبدع لهذا الكون، وتشي بوجوده من خلال كل أثر لها، وتشعرنا بعظمته التي تفوق الإدراك، وتجعل القلوب تحسّ بالمصدر الحقيقي لكل هذا التناغم والجمال السائد في الكون وتسحر الأرواح وتخلب النفوس.

إن الهندسة المعمارية المهيمنة على الطبيعة (في الأرض) تبدو متداخلة مع تلك التي في السماء؛ فكأن الجبال وهي شاهقة تسند رؤوسها إلى طرفٍ من السموات، وكأن السموات في تعطفها تنحني على ذرى تلك الجبال تضمها شوقًا لوصالها.. أجل، في هذه الهندسة البديعة يكاد مثل هذا الرمز اللطيف يتخايل للناظرين.

وكما يحط النحل على زهرة وينتقل منها إلى أخرى، فإن الخيال البشري يرتاد انعكاسات جمال الخالق، وينتقل منها إلى أخرى حتى يبلغ الأفق. وعندما يصل إلى ذلك الأفق، ينطلق في رحلة جديدة معتقدًا أن الطرق تمضي بعيدًا في رحلة أبدية إلى ما وراء السماء، وهناك يتردد في أعماق قلبه صدى ألحانٍ لعوالم أخرى. أولئك الذين يستطيعون التحليق بخيالهم في تلك العوالم لفترة أطول، يحظون بلقاء الحبيبِ الحقيقي الذي يحترقون شوقًا لوصاله، ولا يرغبون من بعده في الانقطاع عن ذلك الحلم اللذيذ.

إن أولئك الذين عقدوا العزم على الترحال في جو العرفان هذا، الذي يغيثهم بوابلٍ من متع القلب، وحظوظ الروح، وعطايا الضمير، تشكل الطبيعة لديهم عالمًا من الفرح والسرور، وفضاء من السلام والخيال، حيث المناظر المبهجة التي تنشرح لها الصدور، والتلال التي تشي بالحسن بكل ألوانها، والجبال الشامخة التي تثير أحلامًا وردية، والغابات المذهلة، والجداول الهادرة، والأنهار المتدفقة التي تمتد لتعانق البحار، خاصة في الربيع والصيف.

هناك روعة وسحر وتناغم شعري مختلف في كل ركن من أركان هذا “الكتاب” أو المعرض. ويكأن الطبيعة تشارك في نوع من مسابقات الجمال بأزيائها المتنوعة، وألوانها الزاهية وأشكالها وهيئاتها ومظاهرها التي تفوق الخيال، حيث تضفي على ذلك الجمال أبعادًا أخرى، وتدفع إلى القول: “ليس في الإمكان أبدعُ مما كان”. فالأرواح التي انتبهت إلى هذا النوع من معرض الجمال ترى الوجود بشكل أعمق، وتسمع ألحانًا عذبة من كل ما حولها تتخطى حدود التصور. في عيون تلك الأرواح “النشوى”، تهتز الأشجار طربًا مرددة “هو”، وبألسنتها الخاصة تعلن الأزهار والورود عن أسرار خالقها جل وعلا. فالزنبق والبنفسج والأرجوان بألوانه الأخاذة، والورد والقرنفل والياسمين بعبيره الساحر، والكاميليا والأوركيد والماغنوليا بألوانها الخلابة، تهمِس لنا دائمًا ببعض من أسرار هذا الجمال الخفي. وفي مثل هذه الأجواء، يستشعر الإنسان الزمان على نحو عميق فيشاهد ويستمتع في آن واحد بكل جمال شاهده واستمتع به النوع البشري منذ الأزل في كل مكان. ولا سيما تلك البقاع من الطبيعة التي لا تتبدل عليها المواسم، فلا تطؤها أقدام الشتاء ولا تنهشها رياح الخريف. إنها ساحرة لدرجة تشعرك بالوصول لنقطة الجمال القصوى، التي يتحد فيها هذا العالم مع العوالم الأخرى؛ فمنحدرات ذلك العالم تثير فيك انطباعًا بأنك في الجنات، وخرير الأنهار التي تتدفق في ثناياها يعيد إلى ذهنك خرير أنهار الجنات، واهتزاز أشجارها وتمايلها يجلب لك نسيمًا من جنات الفردوس.. باختصار، في جبين ذلك الجمال المعروض في هذه البقاع تستشعر الجمال الأبدي، ويدفعك إلى التفكر في أن الحياة الدنيوية تقصر عن معايشة كل ذلك الجمال كما ينبغي، فيثور في قلبك تحفز معنوي نحو الأبدية، يهديك إلى صاحب القدرة اللامتناهية الذي يمكنه أن يحقق تلك الرغبة الحيوية الكامنة في نفسك.

لكنَّ هذا الكتاب الرائع، وذلك المعرض الساحر، الذي أبدعه ذو الرحمة اللامتناهية ونشره أمام أعين الناس ليبتهجوا بمنظره ويتمتعوا بإمكاناته ويوفوه حقه من الدراسة والتأمل والنظر، لم يعد يحظى -مع الأسف- بأي اهتمام أكبرَ مما يُعطى لكومة من الخردة أو مقلب من القمامة. دع عنك العناية به والحرص عليه؛ فصار في وضعٍ مزر إثر عديد من أعمال التخريب والتحطيم التي تعرض لها، حتى تحول إلى أرض قاحلة ومزبلة موبوءة ملوثة. فالهواء، الذي يمثل “عرشًا” رائعًا للإرادة (الإلهية)، بات دخانًا خانقًا و”دوامة” محفوفة بالمخاطر.. والمياه التي تشكل مصدرًا للحياة والنعم الإلهية الأخرى، تحولت إما إلى فيضان هادر خطير أو قناة للقار تهدد الحياة.. والأرض التي هي مخزن للإكرام والإحسان الإلهي اللامتناهي، صارت صحراء قاحلة ودارًا للأموات، بعدما فقدت توازنها البيئي، وبهت لونها، وضاعت بركتها وقابليتها للخصب والإنبات.

لقد بخسنا حق هذا “الكتاب” المجسدَ، وظلمنا ذلك المعرض الرائع، مثل كل أمانة ائتمننا الخالق عليها…ظلمْنا السهول والبوادي فحولناها إلى أراضٍ جرداء وأكوام من الخراب.. ظلمْنا البحار والأنهار فلوّثناها بشتى الملوثات.. ظلمْنا الأرض والجو.. ظلمْنا الغابات والبساتين والحدائق فجعلناها غير قابلة للحياة والعيش.. وبعبارة أصحّ، ظلمْنا أنفسنا فحولنا هذا العالم الجميل الشبيه بالجنان إلى جحيم.

وما لم يسع الإنسانُ إلى عمارة هذه الأرض، ويعمل على استعادة الطبيعة لذلك الجمال الذي فقدته جراء تلويثه لها وتدميره لنظامها، فسوف ينهار هذا العالم الجميل فوق رؤوسنا حتمًا في هيئة أكوام من الحطام، كما انهار مراتٍ قبل ذلك بفعل عديدٍ من الحوادث، كطوفان نوح عليه السلام.

__________________

(*) نشر هذا المقال في مجلة “سيزنتي” التركية، العدد:132 (يناير 1990)، تحت عنوان “Tahrip Edilen Tabiat”. الترجمة عن التركية: ياوز أجار.