صار من المعلوم أن الأستاذ فتح الله كُولَن من أكثر علماء المسلمين المعاصرين تأثيرًا على الفكر الإسلامي الحاضر وعلى واقع المسلمين الراهن؛ لكونه مفكّرًا وداعية ومربيًّا، وأوجد تيّارًا باسقًا أصله ثابت وفرعه في السماء، أما فروعه وأوراقه وثماره وأفياؤه فقد امتدّت إلى كل بقاع الأرض.

المفكر الداعية المربي

إن هذا الجَمْع الْمُحْكم في شخصية كولن بين ثلاثية: المفكر والداعية والمربّي، والتفرّغ التام للقيام بهذه الأدوار، لدرجة أنه نسي نصيبه من الدنيا، ولم يذق من طعمها إلا الْمرارة والحرمان، ولم يمتلك من زينتها لا مالاً ولا بنون، هذا كلّه مكّنه من أن يكون خطيبًا ومحاضرًا ومحاورًا ومربيًا ومعلمًا وكاتبًا، حيث صار غزير الكتابة، كثير الخطابة، وترك من وراء ذلك كنزًا لا يقدّر بثمن، وثروة تطاول الزمن.

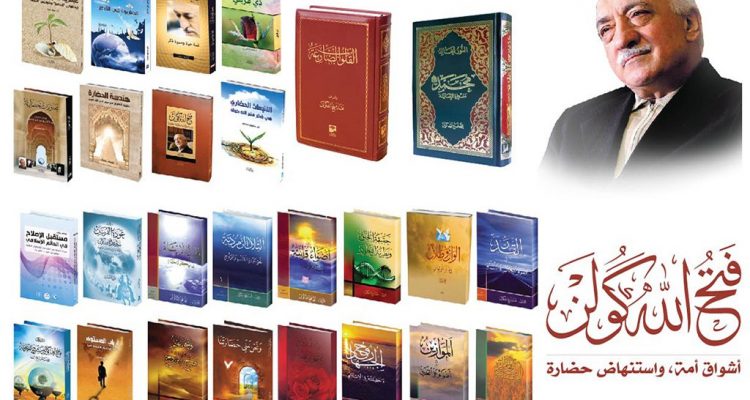

ومن ذلك تأليف قرابة السبعين كتابًا، يمثل كل “كتاب” منها “كتيبة” كاملة من الأفكار والمشاعر التي ساهمت في فتح العقول والقلوب التي لا يحصي عددها إلاّ الله.

ولو جُلنا في هذه الكتب لرأينا فيها دائرة معارف كبرى، ولوجدنا فيها زاد الألباب والأفئدة، بشمولها وتنوعها وعمقها وظلالها النديّة، وسنمُرُّ في هذه العجالة على عناوين كتب فتح الله المترجمة إلى العربية لنلتمس فيها فرادة الفكر وزاد الروح، أصالة المعاني وجمال المباني، تشويق العناوين وإشباع المضامين.

ساهمت كتابات كولن في صناعة “الموازين أو أضواء على الطريق” إذ صنع الكثير من القناديل من مادّة العرفان وأنارها بطاقة الوجدان.

موسوعة شاملة

ومنذ البداية سيلحظ القارئ لكتابات كولن حضور الفخامة وعذوبة التعبير وسلاسة الصياغة، حيث يمتزج جمال المبنى بجلال المعنى، وتتضافران لصياغة أقوم الأفكار وأصدق المشاعر، ويمكن وصف هذه الكتابات بأنها “ترانيم روح وأشجان قلب” إذ سطّرها بنور عقله ودم قلبه، وبسبب جاذبيتها وشدة تأثيرها وقوّة إشعاعها وعمق ارتباطها الرباني؛ يمكن عدّها “أضواء قرآنية في سماء الوجدان” لأنه استمدها من صيدلية القرآن، فما مِن داء في هذا الواقع إلا ووجد له دواء ناجعًا وترْياقًا نافعًا في هذه الصيدلية الرّبانية، إذ لم يغادر الله صغيرًا أو كبيرًا من الأدوية، عَلِمَها مَن عَلِمَها من دارسي القرآن، وجَهِلَها مَن جهلها ممن لم يتدبّروا القرآن، يستوي في ذلك من جعلوه قراطيس ومن جعلوه عِضين، فضلاً عمن تحمّلوه في الذاكرة ولم يتحمّلوه فكرًا وسلوكًا. وبهذا ساهم كولن في إحياء أوجُه الإعجاز التربويّ والاجتماعي والتشريعي للقرآن في هذا العصر، وتبوّأ مكانة مرموقة في الفقه الشامل الأصيل؛ لأنه جمع باقتدار بين فقه الواجب وفقه الواقع.

لقد ساهمت كتابات هذا المفكر الداعية في صناعة “الموازين أو أضواء على الطريق” إذ صنع الكثير من القناديل من مادّة العرفان وأنارها بطاقة الوجدان، مما أدّى إلى إضاءة الكثير من القلوب والدروب، وتبديد مساحات عريضة من الدياجير الحالكة، وإطفاء الكثير من الحرائق المشتعلة والفتن العمياء، وتوفير الزاد للسائرين في صراط الله المستقيم.

مواءمة الأفكار والأفعال

وساهمت هذه الكتابات أيضًا في تبديد حيرات الطرق المتشابهة وتمزيق ظلمات الجهل، وتوفير الإجابة الشافية عن “أسئلة العصر المحيرة”، فقد أوجد لكل سؤال جوابًا، وصاغ لكل مشكلة حلاًّ، ورسم لكل متاهة مخرجًا، وساهم في الكشف العلمي البرهاني عن تهافت الكثير من الشبهات التي أُطلقت ضدّ الإسلام، ولاسيما ما يتعلق منها ببيان “حقيقة الخَلْق ونظرية التطور” التي برزت على يد تشارلز دارْوِين، وكان لها حضور طاغ وتداعيات سلبية في تركيا وأكثر بلدان المسلمين طيلة عقود عديدة.

وفي ذات السياق اهتمّ هذا العملاق بإبراز “روح الجهاد وحقيقته في الإسلام”، فأحسن وأجاد في بيان الصورة الوضيئة للجهاد، وإزالة ما علق به من تشوهات نتيجة ما ران عليه من غَبَش (الجمود) التقليدي وما التصق به من كيد “الجحود” التغريبي.

أهدى الأستاذ كولن الدعاةَ إلى الله عصارةَ تجاربه ورحيقَ خبراته من خلال قيامه بالكشف عن “طرُق الإرشاد في الفكر والحياة”.

ولما كان كولن داعية بجانب كونه مفكّرًا، فقد امتلك تجربة ثريّة في التوجيه والتأثير، ومقدرة عجيبة في الوعظ والإرشاد، إذ حباه الله بجاذبية آسرة، بسبب مواهبه الطبيعية، التي صقلها وحلّاها بعلمه الوافر وإخلاصه البالغ، وبسبب مواءَمته في الأفكار والأفعال بين العقل والقلب أو بين الفكر والوجدان؛ فقد راكم تجارب بالغة الثراء، وامتلك خبرات شديدة الأثر، ولهذا أهدى الدعاة إلى الله عصارة تجاربه ورحيق خبراته، من خلال قيامه بالكشف عن “طرُق الإرشاد في الفكر والحياة”، وعرض للموضوعات العقدية والفكرية الملتبسة والتي ساهم سوء الفهم لها عند كثير من المسلمين في تعميق وتأصيل تخلّفهم المعاصر، ومن هذه الموضوعات الخطيرة: الموقف من الأسباب، حيث كشفه بجلاء سافر، عندما نجح باقتدار في قراءة “القَدَر في ضوء الكتاب والسنة”، وانتقد الأفهام الجبرية التي جعلت المسلم كالريشة في مهبّ الرياح، تحت ذريعة الإيمان بالقدر، داعيًا إلى مدافعة الأقدار بالأقدار كإحدى السبل للخلاص من الغثائية المعاصرة.

نحو حياة القلب والروح

هذا المفكر يمكن القول إنه فريد عصره وعملاق دهره، وقد بدا تميّزه منذ البداية بانتمائه إلى “القلوب الضارعة” التي تعلّقت بالله العظيم، فاتّجهت إليه، وتمحّضت له، وفَنِيَت في حبّه والوَلَهِ فيه، وبقدر شعورها بالضآلة بين يديه تعالى صارت عظيمة بمواقفها واهتماماتها، بعيدة عن السفاسف، حريصة على المعالي، وهذا كله صار بعضًا من سجايا كُولَن، ولهذا جعل همَّه الأكبر وغايته العظمى الاتجاه نحو “التلال الزُّمُرُّدية: نحو حياة القلب والروح” ليس من خلال الشعارات والشعائر فقط، حيث العبادة اللاّزمة، ولكن من خلال المساهمة الفاعلة في تشكيل “ملامح الجيل المرتقب” حيث العبادة المتعدّية، التي يتضاعف أجرها بقدر اتساع المستفيدين منها ماديًّا ومعنويًّا، ويستمر ريعُها بعد الممات، ما دام هناك من يستفيد منها في شؤون المعاش وأمور المعاد.

وكلما اتجه الناس لإقامة صروح الدنيا، صروح الذات: الهوى واللهو والشهوة والزينة والمتاع، صروح الغواية والإغراء، صروح المجد الشخصي والأنا العليا والهُوَ الْمُتَسفِّلة، وكلما تسفَّل بعضُهم أكثر في هذا المنحدر، ازداد كولن علوًّا وسموًّا، وازدادت وتيرة عمله نشاطًا واتّساعًا، ليصبح حَدْوُه وحُداؤه: “ونحن نقيم صرح الروح”.. يقولها بلسان الحال ويهتف بها عن طريق السلوك. إنها الروح التي تجعل من عمارة الدنيا عبادة تصنع العزّة في الأرض، وتنسج الفلاح في السماء، حيث تتضاعف الأجور وتتراكم الحسنات على كل الحركات والسكنات، بما فيها مقاربة المباحات ومقارفة الشهوات، حتى النوم يكون مأجورًا عليه كما قال الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “إني لأحتسب نَوْمتي كما أحتسب قَوْمتي”. ولهذا كتب الله لفتْية الكهف أجر عبادة ثلاثمائة وتسع سنوات على نومة ناموها، لأنهم ناموا بأرواحهم وليس بأشباحهم فقط.

كيف نبني حضارتنا؟

إنها الروح التي تُعِيد لأمّة المسلمين كرامتها وحرّيتها، ولذلك ظلّ ديْدنُه ودَنْدَنَتُهُ: “ونحن نَبْني حضارتنا”، لكن الحضارة لا تعني شيئًا بدون الإنسان، فهو المقصد قبل أن يكون الواسطة، ومن هنا اعتنى كولن بتربية الفرد: تخليةً وتحليةً، مبنًى ومعنًى. وعمل حثيثًا على إيجاد الإنسان الجديد الذي يتمثل قيم القرآن ويستدعي نموذج الصحابة من جديد، الجيل الذي وصلت البشرية عبره إلى ذروة الرشد وقمّة السداد وإلى سقف الكمال البشَري النسبي.

الجدير بالذكر أن هذا القنديل الذي استضاءت بنوره قلوب مظلمة، واستنارت بفكره عقول معتمة، اقتبس نوره من مصادر كثيرة: قديمة وحديثة، إسلامية وإنسانية، لكن المصدر الأول والأكبر هو “النور الخالد: محمد صلى الله عليه وسلم، مفخرة الإنسانية” الذي أحبّه كولن حتى الثمالة، وصار حبُّه يجري في دمه مزاحمًا كُريّات الدم البيضاء والحمراء، واستمدّ منه الأنوار والأزواد، وتأسّى به في كل صغيرة وكبيرة.

إنها كتائب الأفكار التي حشدها فتح الله ليفتح بها آذانًا صُمًّا وعيونًا عميًا وقلوبًا ميّتة، حيث توافرت لها صوابية العلم وروحية الإخلاص، فآتت ثمارها كل حين بإذن ربها، فمَن ذا الذي يمكن أن يقف أمام هذه الكتائب الناعمة التي لا تمنع حركتها الحدود ولا تغلّ انطلاقها القيود؟!

Leave a Reply