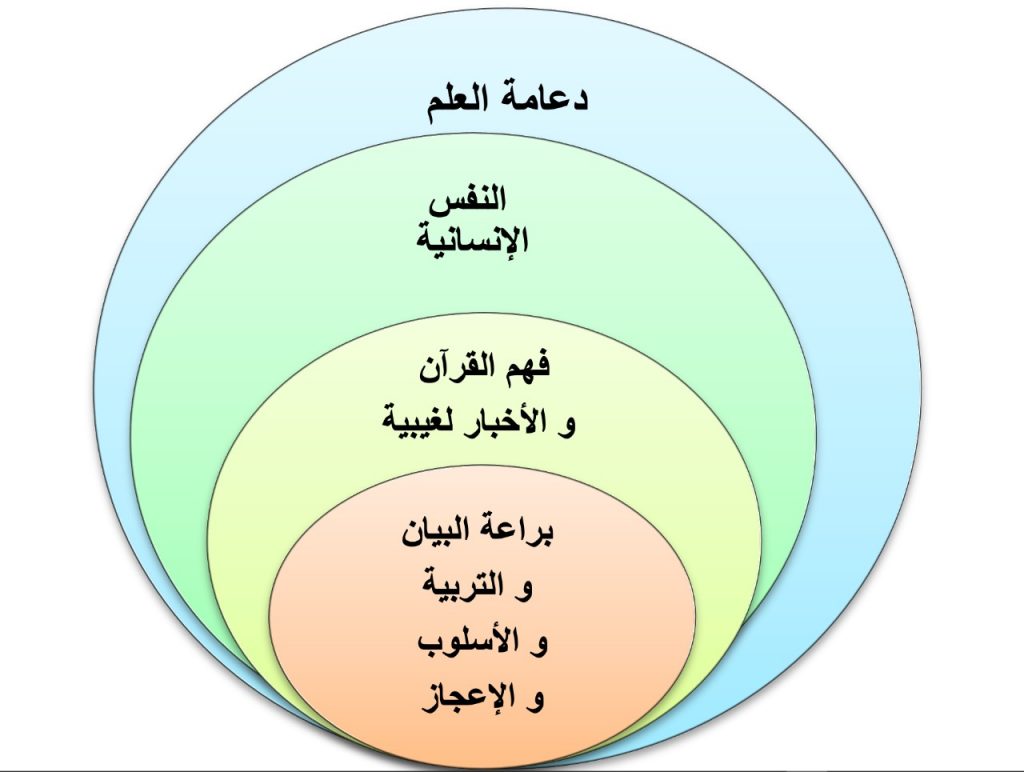

هذا رسم بياني يؤكد قولنا السابق في هذا الباب، ويقرب لنا الحيز الذي شغلته كل دعامة من الدعامات التي وظفها الكاتب لتأكيد وبيان أهمية تجديد فهم القرآن الكريم، كباب يراه وحيدًا لإصلاح حال الأمة ونهوضها من جديد. كما يشير إلى أن الكاتب في مؤلفه هذا، قد شرّع أبواب العلم على مصراعيه، لينحث منه دعامات أساسية لما هو مقبل عليه من التشريح لواقع أمتنا المريض؛ وليفتح عبرها أعين الناس على شيء من أهم الأدوية الموجودة بيننا، لكنا لا نحسن استعماله؛ إنه دواء”العلم” بكل ما يحمله اللفظ من الأبعاد والمعاني.

رب متسائل عن المحاذير التي نبه عليها بعض المفكرين، جراء فتح هذا الباب دون قيود. وقد طُرح هذا السؤال على المؤلف فطمأن القارئ الكريم بقوله: (وأنا لا أجد أي محظور في هذا الأمر، بل إنني أدعو دعاة الإيمان إلى التزود بهذا السلاح، لأن آيات القرآن الكريم تأخذ بِيَدنا وتجول بين النجوم والمجرّات لتعرّفنا ببدائع السماوات وبدائع الكون، وببديع صنع الله تعالى وقدرته وسلطانه. وتُلْفت أنظارنا إلى أعضائنا وروعتها، وتبسط أمام أنظارنا الوجود بأكمله، وتذكّرنا بأن العلماء هم الذين يخشَون الله حقّاً، أي تقوم الآيات القرآنية بتشويقنا لاستحصال العلم، وتُومئ إلى مسائل علمية أخرى، وتدعو الإنسان إلى التأمّل والتفكر في ملكوت السموات والأرض.)[1].

فالرجل إذا على علم بالمحاذير التي وقع فيها بعض العلماء، وهم يحاولون تقريب معاني القرآن وتفهيمه للناس. حتى قيل في تفسير فخر الدين الرازي، رحمة الله عليه:” فيه كل شيء إلا التفسير”[2]. علما أن ما فعله البعض في هذا الباب، بخصوص العلم تجاه القرآن، قام به آخرون في الفقه أو اللغة أو علم الكلام. وبدل تفهيم القرآن، بحث الناس من خلال علوم الفقه واللغة والبيان.

إن الكاتب لم يكن مُنشئا لكثير من الأفكار الواردة في هذا الكتاب، بل سبق أن ذكرها في غير موضع من مؤلفاته، لكنه هنا زادها عمقا وتدقيقا وتفسيرا تحبيرا. وهو حين يمتطي صهوة العلم، لتحقيق المراد، على وعي تام بأولويات القرآن بله الإسلام. ونبه أن للقرآن ثلاثة محاور: العقيدة، والعبادات، والحياة. فالعقيدة كلُّ ما يجب اعتقاده، والعبادةُ كلُّ ما يجب فعله، والحياة هي تطبيق الأحكام القرآنية على الفرد والأسرة وشرائح المجتمع كافّة.[3]

وقد أكد وهو يحلق في علياء الدعامات العلمية بأسلوبه الشائق، إلى أن المرجع في كل الأمور والحسم في النظريات مهما بلغت علميتها، لا يتم إلا بالقرآن ووفق القرآن. وذلك بتأكيده على ألا يغرب عن البال أبداً أن هذه المسائل ينبغي أن تتم حسَب الروح القرآني، وإلا نكون قد قُمنا بتحريف القرآن باسم القرآن. لذا فهناك نقاط يجب أن نضَعها نصب أعيننا من ناحية المنهج[4].

وكأني بفتح الله كولن سمع آهات مالك بن نبي وهو يتحسر على واقع الأمة ويدعوا إلى النظر في المنهج الذي يسلكه علماء الأمة ومفكروها لبناء شروط نهضة حقيقية؛ وذلك حين قال، رحمه الله: (إن مشكلة التفسير القرآني عند المتعلم هي مشكلة العقيدة الدينية… فيما تكمن مشكلة رجل الشارع في الأفكار الدارجة. ومن هاتين الوجهتين ينبغي أن يُعدل منهج التفسير في ضوء التجربة التاريخية التي مر منها العالم الإسلامي. وبالتالي فإذا كانت هذه الأسباب التي قدمناها تدل على ضرورة هذا التعديل فهناك أسباب أخرى تدل على محتواه، أعني على صورة المنهج الذي يجب أن نسلكه في مشكلة الإعجاز.)[5]

من أجل ما سلف فقد توسع المؤلف ضمن هذا الكتاب في الحديث عن العلوم العصرية كعلوم الكون والأرض والبحار والجبال والسـماء والحيـوان والنبـات والطب، إلا أنه يرى أن “توسع الكون” هو أعظم ظاهرة اكتشفها العلـم الحـديث علـى يـد العـالم “هابل”.

(يتبع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر كتابه أسئلة العصر المحيرة.

[2] نقل هذا الكلام عن أبي حيان التوحيدي، كما نقل عن الصفدي رحمة الله على الجميع.

[3] انظر، ص82.

[4] أنظر كتابه أسئلة العصر المحيرة.

[5] انظر الظاهرة القرآنية، ص 59.