كل قارئ لكتاب أو مكتوب معين، بغض النظر عن عنوانه، لا شك أنه يخرج بارتسامات عامة بمجرد الاطلاع عليه وقبل قراءته؛ وبناء على ذلك قد يفهم تخصصه أو توجه أو ميول صاحبه، سواء من خلال المضامين أو عبر المعجم اللغوي والدلالي الذي يستعمله الكاتب.

لقد ورد أول ذكر للفظ “الإنسان” مبكرا في هذا الكتاب، محل الدراسة، وذلك عبرالحديث عن الكتاب المعجز القرآن الكريم، وذلك بالصفحة الثانية من مدخل الكتاب، إذ سارع المؤلف إلى التذكير بتنبيه هذا البيان المعجز الإنسان، إلى طرق استثمار ما حباه الله من صحة وطاقة واستعدادات وقابليات وإمكانات وقدرات… ويعلِّمُه كيفية الاستفادة المُثلى من هذه النِّعم، وهو بهذا يربأ بالناس أن يتواكل أحدٌ على أحد…. هذا الكتاب هو منبع النور؛ فالذين نِيطَت قلوبهم به واتَّـبَعوه تتّقد في أرواحهم جذوةُ مبادئ الحرية ومفاهيم العدالة وروحُ الأخوَّة ورغبةُ العيش من أجل الآخرين… وهكذا يُعلِّم هذا الكتاب مخلوقاتٍ من لحم ودم آدابًا تَغْدُو بها ملائكة، ويدلُّهم على سعادة الدارين، ويدَعُ أبوابها مُشْرَعةً أمامهم.[1] إن المؤلف وهو يتحدث في الورقة الأولى من بداية كلامه ضمن ما يناهز خمسمائىة صفحة(494) من هذا الكتاب “البيان الخالد”، إنما يستهدف رسالته الخالدة إلى الإنسان، خليفة الله في هذه الحياة، التي تبتدئ من استثمار ما وهبه الله تعالى من نعم ظاهرة وباطنة، ليكون جنديا من نوع خاص، بهدف تحقيق القيم الإنسانية السامية، خدمة للآخرين، وتنتهي بسعادة الدارين. وآخر مرة ذكر فيها المؤلف لفظ “الإنسان” كان بآخر ورقة من الكتاب، وهو يتحدث عن قيمة الإيثار، حين قال: (المؤمن يؤْثر أخاه المؤمن على نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى، ولكن مهما كان هذا الأمر محمودًا فله حدودٌ لا بد من الوقوف عندها، ومن ذلك الأسرة؛ حيث إنه إذا كان للإنسان أسرةٌ يعولها فعليه أن يسدّ حاجاتها قبل الآخرين، فهذا من الأمور التي تتقدّم على الإيثار، وبالأحرى إذا كان الأمر يتعلّق بحقوق الوالدين)[2] ، أي أن الأستاذ وهو يتحدث عن جندية الإنسان في خدمة الآخرين، فهو دائما يستحضر الأولويات كما هي في رسالة القرآن وبيانه الخالد.

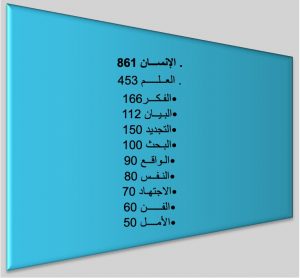

ولنا في كل ما سلف من العبر والدروس الشيء الكثير. أهمها ان الإنسان هو العنوان المضمر في هذا الكتاب؛ وقرائن ذلك كثيرة منها: أن الكاتب استعمل هذا اللفظ أكثر من غيره بكثير من القضايا، في هذا الكتاب حيث بلغ عدده في تتبعي العاجل ما يناهز(861) مرة. ومنها أن الكاتب ذكر لفظ “الإنسان” في مطلع حديثه بالكتاب بالورقة الأولى، كما ختم الكتاب بذكره في الورقة الأخيرة من الكتاب وهذه مفارقة عجيبة. ومنها أنه بدأ حديثه عن الإنسان بالتنويه إلى مهمته في هذه الحياة عبر نشر القيم السامية من عدالة وحرية وأخوة، وختم كلامه بالحديث عن القيم من خلال تأكيده على أولوية تجسيد الإنسان لقيمة الإيثار في رسالته وهي مصادفة عجيبة كذلك. ومنها أنه ختم إشارته الأولى وكذا الأخيرة في ذكره للإنسان، بالإشارة إلى قيمة الإيمان بالله تعالى؛ حيث ربط العيش من أجل الآخرين بسعادة الدارين في الأولى، وقرن رضى الله تعالى بقيمة الإيثار والبر بالوالدين في الأخيرة…. ، وبلغة المرحوم برحمة الله، فريد الأنصاري، تشير كل واحدة من هذه القضايا إلى علامة من العلامات الفارق في منهج المؤلف الفريد.

بعد كل هذا يحق لنا أن نتسائل: لماذا خُصّ الإنسان بكل هذه العناية من طرف المؤلف؟

في تقديري المتواضع، حُق لأي كان أن يهتم بهذا المخلوق لأسباب كثيرة، ولو لم يكن منها إلا أنه هو “خليفة الله في أرضه لكفانا مؤونة الجواب. لأنه بذلك هو المسؤول الأول عن تنزيل المشروع المحمدي الذي جاء به القرآن الكريم، للناس أجمعين. بناء على ما سبق فإن اهتمام الناس بشتى طبقاتهم و مستوياتهم، و أصنافهم وتخصصاتهم، بهذا الخليفة المسؤول عن عمارة الحياة بدءا بالإنسان قبل السلطان، والمقصود بالسلطان هنا، طبيعة الإنسان العمرانية وعمقه النظامي، وهو المشار إليه في قول الله تعالى:{الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}[3]. ولا شك أن هذه المهمة ليست سوى النتيجة والصورة الواقعية للإنسان المسؤول في هذا العالم “خليفة الله” في أرضه.

من هنا كان الاهتمام الكبير للمؤلف بالإنسان. ذلك لما له من مكانة خاصة، حيث تصلح الحياة بصلاحه وتفسد بفساده. وهذا الاهتمام لم ينقطع على مر العصور؛ سواء من العرب أو العجم. يقول العلامة “الفيروز أبادي” رحمه الله :” اعلم أَنه لا شىء أَشنع ولا أَقبح بالإنسان، مع ما كرّمه الله وفضّله به: من الاستعدادات (و) القابليّة لقبول الآداب، وتعلّم العلوم والصّنائع، من أَن يغفُل عن نفسه ويُهملها، حتّى تبقى عارية من الفضائل. كيف وهو يشاهد أَنّ الدّوابّ والكلاب والجوارح المعلَّمة ترتفع أَقدارها، ويُتغالى فى أَثمانها.”.[4] و يقول ابن خلدون:”الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خُلق له”[5]

إلا أن طبيعة هذا الإنسان التي لا يعلمها إلا من خلقه، وتركيبه المعقد، دوخ الناس في طريقة التعامل معه. يقول ابن خلدون وهو يتحدث عن الإنسان:”إنا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالم: أولها عالم الحس، ونعتبره بمدارك الحي الذي شاركنا فيه الحيوانات بالإدراك، ثم نعتبر الفكر الذي اختص به البشر فنعلم منه وجود النفس الإنسانية علما ضروريا بما بين جنبينا من مدارك العلمية التي هي فوق مدارك الحس، فنراها عالما آخر فوق عالم الحس. ثم نستدل على عالم ثالث فوقنا بما نجد بيننا من آثاره التي تلقى في أفئدتنا كالإرادات والوجهات، نحو الحركات الفعلية، فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنا وهو عالم الرواح وعالم الملائكة”[6]

لذا لا نستغرب هذه الوقفة الطويلة من المؤلف في هذا الكتاب مع الإنسان. إلا أن الملفت في دراسة المؤلف للإنسان، إضافة إلى نظرته الشمولية، تأصيله البديع ومحورية القرآن في تصوره ورؤيته. إذ يقول في هذا الكتاب: “لكن القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن قد نفذ إلى العالم الروحي والحياة القلبية لبني الإنسان، فكأنه سَلَّط عدساتٍ مكبّرةً على انفعالاتهم ورغباتهم وغرائزهم ونياتهم، وقدَّمَها لنا بخطوطها العريضة واضحةً جلية. أجل، إنه رَسَم لنا كلَّ شخصية وخَطَّ لنا صورتها القلمية وكأنها كونٌ مستقل وكتابٌ آخرُ؛ بمعنى أن القرآن المعجزَ البيانِ قد وضح أكثر المجالات التي عجز عنها علمُ النفس الحديثُ، فحلَّل كل صغيرة وكبيرة منها بأدقِّ تفاصيلها وعرَضَها أمام الأنظار”.[7]

والمؤلف حين تعرض لقضية الإنسان عموما، فقد أولاها عناية خاصة، وكأني به يرسم ما كان يبحث عنه فريد الأنصاري رحمه الله، الذي عبر عن ذلك بقوله:” إن القرآن العظيم تصميم رباني راق، لبناء فخم؛ ما كلف الإنسان إلا بإنجازه، على شموليته وامتداده، بدءا بعمران الإنسان حتى عمران السلطان”.[8] نعم لقد برع المؤلف في تلمس الأبعاد اللامحدودة التي يتمتع بها هذا الإنسان “خليفة الله في أرضه”. وذلك من خلال انفتاحه، إضافة إلى آفاق الوحي الرحبة، على مختلف العلوم والمعارف المعاصرة. وبراعة المؤلف في هذا المنهج هي التي جعلت رؤيته لإصلاحية الإنسانية تتمتع باحترام كبير لدى كثير من الأوساط الأكاديمية الدولية. فتأمل كلامه:” إننا نجد أن القرآن يتناول في أماكن عديدة ما يَعتري الإنسانَ بشكل عام من الانفعالات والتأثّرات، وما يصاحب ذلك من التغيرات والتحوّلات المادية والمعنوية، …. إلى غير ذلك من الشخصيات الكثيرة يحللها القرآن الكريم. والآن، كيف يمكن أن يفسَّر ما لدى البعض من العزوف والاستغناء عن مثل هذا المَعين العميق الذي لا ينضب؟ فمن الواضح الجلي أنه ينبغي لعلماء النفس والاجتماع المسلِمين أن يبذلوا جهودًا كبيرة؛ فما سيقومون به من الدراسات في ضوء الأهداف والمقاصد القرآنية العامة، سيوجِّه إنسانَ اليومِ -الذي ابتَعد أو أُبْعِد عن ذاتيته وروحه- مرةً أخرى نحو القرآن وسيحلق به في آفاقه”.[9]

وقد هالني كلام الدكتور والعالم الكبير “أليكس كريل” في كتابه القيم”الإنسان ذلك المجهول” حين قال:( يجب أن يحول الإنسان اهتمامه إلى نفسه وإلى السبب في عجزه الخلقي والعقلي؛ إذ ماجدوى زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حضارتنا، إذا كان ضعفنا يمنعنا من الاستعانة بما يعود علينا بالنفع؟ و من ثم فإنه من الفضل كثيرا ان نوجه اهتماما أكثر إلى أنفسنا… يجب أن يتقدم العلم الجديد ببذل جهد مضاعف في التحليل والتركيب، نحو فهم الإنسان الفرد من غير إبطاء، وعلى نطاق كاف، و ببساطة يمكن أن تصبح كقاعدة أعملنا“.[10]

نعم إن معرفة الإنسان معرفة كافية، هي التي تفتح أمام الناس طرق إصلاح ما يعانيه من أعطاب؛ وهي وسيلة تحديد ما يحتاجه من وصفات لأمراضه التي بصمت كل مجالات الحياة. وهذا ما جعل الأستاذ محمد فتح الله يصوب النظر تجاه الإنسان ويجعل قضيته في هذا الكتاب أم القضايا كما أسلفنا في مقدمة هذه الحلقة. يقول المؤلف:”إن المفاسد الاجتماعية والإدارية والسياسية والعسكرية والثقافية بل والدينية التي جرت طوال التاريخ الإنساني تستند في أساسها إلى بعض الأفكار المتعصبة والعقليات المتعنّتة؛ فالرأسمالية جَعلت العالم بأسره سُوقًا لصالح الإمبريالية، والشيوعيةُ صارت وسيلة إلى تفشي الفوضوية على وجه الأرض، والعنصريةُ جَعلت الشعوب معادية لبعضها البعض، والنوازع والشهوات أصبحت ألهة تُعْبَد.. كل ذلك نتائج لتلك الفكرة المتفلتة والمنطقِ المتحرر عن كل القيود.”[11]

هذا الإفراط في الثقة بالنفس، هو المرض العضال الذي طالما حذرت منه رسائل الأنبياء والعلماء عبر العصور. لأن الإفراط في أي شيء لاشك يؤدي إلى ضيق الرؤية في أشياء أخرى، وهذا الذي يضيع الرؤية الكلية الصحيحة لأي قضية كانت، فما بالكم بقضية الإنسان. فالإفراط مثلا في تخصص الأطباء، يقول “أليكس كاريل” يسبب ضررا أكثر، ذلك لأن الطبيب قد قسم الإنسان المريض على أجزاء صغيرة لكل جزء منها أخصائي. فحينما يبدأ أحد الأطباء حياته العلمية بالتخصص في دراسة عضو صغير في الجسم، فإن معلوماته عن بقية أجزاء الجسم تصبح أولية حتى يصبح عاجزا عن فهم هذه الأجزاء بما فيها العضو الذي تخصص فيه. وهذا ما يحدث أيضا بالنسبة للمعلمين ورجال الدين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع الذين لم يُحملوا أنفسهم مشقة توسيع دائرة معلوماتهم العامة عن الإنسان قبل أن يختاروا موضوعا معينا يتخصصون فيه…”[12]

إن ميزة الشمول التي ميزت التصور القرآني للأمور ؛ هي التي جعلت المومنين به يقتربون من المنهج السديد في رؤيتهم لقضية الإنسان، و ذلك بالوقوف على إشارته إلى الطرق المؤدية إلى الإنسانية الحقيقية. فهو “يتطرَّق بين فينة وأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأوصاف التي لا بد للإنسان أن يتّسم بها حتى يكون إنسانًا حقًّا، فالمهم في هذا الأمر هو أن يَقْدِرَ الإنسان على النظر إلى القرآن من هذه الناحية، ويستخرجَ منه الدروس والعبر اللازمة، وأهمُّ من ذلك أن يستطيع نقله إلى واقع الحياة العملية”[13].

إن اهتمام المؤلف بقضية الإنسان، ظاهرة للعيان من خلال ما جاء في هذا الكتاب من بيان. وإن تواثر حديث العلماء والنبغاء حول قضية الإنسان، تسدد مقاربة المؤلف لرؤيته القرآنية في هذه القضية. لهذا فإن “معرفة الإنسان معرفة حقة يمكن أن تنمو بواسطة عدد قليل من رجال العلم، بشرط أن يكونوا موهوبين”.[14]

(يتبع)

[1] : أنظر كلمة المؤلف بمدخل الكتاب ص24.

[2] : ص489 من الكتاب.

[3] : الآية 41 من سورة الحج.

[4] : وذلك بمناسبة حديثه عن “سورة الإنسان” في ج الأول من كتابه القيم، بصائر ذوي التمييز.

[5] أنظر كتابه المقدمة ص148 ط. كار .

[6] أنظر المقدمة ، الفصل الحادي عشر، علوم البشر وعلوم الملائكة.

[7] : ص163. من التاب محل الدراسة البيان الخالد.

[8] : أنظر مقدمة كتاب بلاغ الرسالة القرآنية، للمرحوم فريد الأنصاري.

[9] : ص168من الكتاب.

[10] : أنظر ص42 و 43 من كتاب “الإنسان ذلك المجهول” ص45. د. اليكس كاريل، ترجمة عادل شفيق.

[11] : ص172 من الكتاب.

[12] : أنظر كتاب “الإنسان ذلك المجهول” ص45. د. اليكس كاريل، ترجمة عادل شفيق.

[13] : أنظر ص177 من البيان الخالد.

[14] : د. اليكس كاريل ص47.